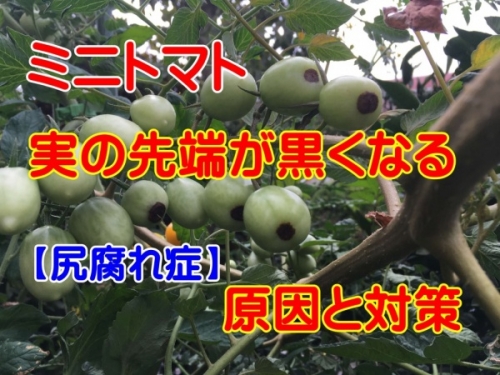

ミニトマトの実の先端が黒くなって腐る原因と対処法【尻腐れ症】

花が咲き終わり、青い小さな実がなったところで何やら先端が黒くなっている。。。

ミニトマトを栽培していて、このような現象に出会って困っている初心者の方は多いと思います。

- 虫に食われたのか?

- それとも病気?

など原因や対処方法についてネットで一生懸命調べているあなた、よくぞこのサイトにたどり着いてくれました。

この記事では実際に私が、ベランダでのプランター栽培や家庭菜園(地植えによる露地栽培)で起きた経験を元に、

ミニトマトの先端が黒くなる原因と対処方法について詳しく解説しています。

おそらく栽培環境や育て方など何が悪かったのか?がわかるのでぜひ読み進めてみて下さい。

もくじ(タッチすると移動します)

原因はカルシウム欠乏

結論から先にいうと、原因は実の中に含まれるべきカルシウムが足りていないことで起こる生理障害です。

この現象を「尻腐れ症(しりぐされしょう)」と呼びます。

ミニトマトの外部だけでなく内部も被害にあいます。

まず、生理障害とは何なのか?から簡単に説明します。

生理障害とは

生理障害とは栽培環境や栽培条件が合わないことで起こる病害虫被害を除く障害のこと。

生理障害には以下3種類があります。

- 要素障害・・・(例)生育に必要なチッ素の過不足

- 環境障害・・・(例)日照不足や温度高低によるもの

- 薬害・・・ (例)農薬によるもの

ミニトマトの先端が黒く腐るため「尻腐れ症」や「尻腐れ病」と呼びますが、このことからもわかるように病気等ではなく、あくまで栽培環境や栽培条件が合わないことで起こった生理障害だということを覚えておいてください。

なぜカルシウムが欠乏したのか?5つの原因

ミニトマトの先端が黒く腐る原因は、実の中にカルシウムが足りていないことで起こる生理障害であることはわかったと思います。

ではなぜカルシウムが欠乏してしまったのでしょうか?

原因は大きく分けて5つあります。

- そもそも土壌中にカルシウムが不足していた

- 土の質が悪い

- 苦土石灰不足による土壌の酸性化

- 肥料を与え過ぎた

- 水分不足による土壌の乾燥

そもそも土壌中にカルシウムが不足していた

実の先端が黒くなるのは実の中に含まれるカルシウムの量が欠乏しているからなのですが、

そもそも土壌中にカルシウムが不足していた場合、どんなに根から一生懸命吸い上げようと思ってもできません。

これは次で取り上げる土の質や土壌の酸性化にも関係しています。

土の質が悪い

ミニトマトの栽培に適していない土壌の場合、尻腐れ症が出る可能性があります。

例えば、砂のような水を与えてもすぐに乾いてしまう土を使ったときなどです。

サラサラした土質は水だけでなく養分も留めておけず逃げ出してしまうため、ミニトマトの栽培に適していません。

苦土石灰不足による土壌の酸性化

ミニトマト栽培に適した土のバランス(土壌酸度)はpH6.0~6.5くらいの弱酸性です。

日本の土壌は酸性であることが多いため、家庭菜園など土づくりの際にアルカリ性である苦土石灰(くどせっかい)を撒いて、弱酸性に調整する必要があります。

※苦土石灰とはマグネシウム(苦土)と石灰(カルシウム)を混ぜた土壌改良剤のこと。

- カルシウム(石灰)の役割・・・植物の細胞同士を結び付ける、根の発育を助ける、アルカリ性で酸性土壌を中和する

- マグネシウム(苦土)の役割・・・葉緑素を構成する、脂肪を作る

ここで注目してほしいのは、石灰とはカルシウムのことでアルカリ性です。

つまり、土づくりの際に苦土石灰をまき忘れたり、量が不足していた場合、土壌は酸性のまま=カルシウム欠乏状態になります。

肥料を与え過ぎた

野菜栽培などに使用される肥料には主にチッ素(N)・リン酸(P)・カリ(K)が含まれています。

ミニトマトの苗を植え付けた際に、肥料を与え過ぎるとチッ素もカリも、株が必要な量を超えて多くなりすぎます。

チッ素とカリが多すぎると拮抗作用(きっこうさよう:お互いがお互いの作用を打ち消し合う)が起こり、本来適切に効くべき肥料のバランスが崩れます。

そうするとカルシウムの吸収もうまくできなくなります(カルシウム欠乏状態)

またチッ素成分は葉の成長を促すため、過剰になると当然、茎葉が茂り過ぎます。

そうすると養分も分散されてしまい、実までカルシウムが届かなくなります。

水分不足による土壌の乾燥

今までは、土壌にカルシウムがそもそも不足していたり、肥料の与え過ぎによってカルシウムの吸収がうまくできないケースでしたが、

カルシウムがちゃんと土壌にあっても、水やりを極度に控えてしまうと土が乾燥してしまいます。

そうすると、水と共に土に含まれたカルシウムなどの養分も、根から吸収できなくなりますよね。

だからカルシウム欠乏によって実まで届かなくなり、先端が黒くなります。

特に梅雨明けの7月中旬以降は気温がグッと上がり、土が乾燥しやすくなります。

夏に尻腐れ果が目立つようになるのはこのためです。

さて、ここまでは尻腐れ症の原因について解説してきましたが、次からは対処方法と予防について説明します。

尻腐れ症の対処法

まず、実の先端が黒くなってしまった後についてのお話です。

一度、黒くなってしまった実は元に戻りません。

そのため、次の房に成る実が黒くならないようにカルシウムを補給する必要があります。

果実に含まれるカルシウムの量が増えることで尻腐れ症状は出なくなります。

水溶性カルシウムの葉面散布による補給

実の先端が黒くなる尻腐れ症状が出るのは、1段目や2段目の実がなる房ではなく、5段目など上の方が多いです。

なぜかというと、カルシウムは根から吸収されたとしても植物の体内を移動しにくい要素のため、上の方まで届かないんですね。

なので、尻腐れ症状が出た房より上周辺の葉や花、小さい実に葉面散布しなければなりません。

葉面散布(ようめんさんぷ)とは

葉面散布とは、文字通り葉の面に肥料をまくことです。

肥料といっても今回はカルシウムです。

お話したように、カルシウムは植物の体内を移動しにくいため、症状が出ている周辺の葉などに直接散布します。

トマトの尻腐れ予防スプレー

散布する肥料は住友化学園芸から発売されている住友化学園芸 トマトの尻腐れ予防スプレー 950mlが良いでしょう。

こちらはカルシウムだけ含まれている商品です。

使い方は尻腐れ症状が出ている部分よりも上の葉、花、小さい実にふきかけます。

1回あたり何回吹きかけるかなどについて、商品説明書では大玉トマトが基準になっているため、ミニトマトに関しては私自身も感覚でしかわかりません。

葉と実が十分ぬれるまでふきかけました。

このように尻腐れ症を防ぐためにはカルシウムの葉面散布が一般的ですが、株元に消石灰をまき、土壌をアルカリ性に近づける方法もあります。

ただ、この場合事前に酸度調整計などを使って土壌酸度を調べてから消石灰をまくようにしましょう。

もし、尻腐れ症状が出ていたとしても写真のように、土壌酸度がトマト栽培に適している弱酸性(pH6.0~6.5)を示しているのであれば

土壌酸度が原因ではありません。

尻腐れ果は食べられる?

尻腐れ症になった果実を尻腐れ果(しりぐされか)と呼びます。

結論からいうと、黒く変色した部分は硬くて食べられたものではありません。

実際に食べてみましたが、焦げたナスの皮のような食感で、味も赤や黄色など色付いてたとしても、青くさい苦味のままです。

そのため、残念ですが黒く腐った実は捨てるしかないです。

プランター栽培でも尻腐れ症になる?

新しい培養土を使い、ワンシーズンのみプランター栽培で育てるのであれば、尻腐れ症はほとんど出ないと思います。

一方、古い土を使用したり、極端に乾燥させるなどすると尻腐れ症状はでます。

私がプランター栽培で出てしまったときは、何年も家庭菜園で使った土をプランターに入れて栽培したときでした。

家庭菜園の土も新しいたい肥と元肥を使えば、再生されますがやはり連作障害など何年も休ませずに同じ野菜を同じ場所で作り続けると、土の状態は悪くなります。

そのような土をプランターに移して使用すると、尻腐れ症が出ることがあります。

ですので、特に初心者の方がミニトマトをプランター栽培するときは、市販の新しい培養土を使うことをおすすめします。

まとめ

ミニトマトの実の先端が黒くなって腐る原因と対処法【尻腐れ症】について解説しました。

尻腐れ症の原因はカルシウムの欠乏です。

カルシウムの葉面散布を行えば、新しく成る実はきれいな状態で収穫できると思います。

ぜひこの記事を参考に、チャレンジしてみてください。

トマト栽培特集!

イチゴの月別!栽培方法

| 10月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| | 11月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |

| 12月1月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 冬のイチゴの育て方! 2月の時期の作業と栽培方法 | |

| 3月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 4月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| | 5月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |

| 6月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 7月8月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 9月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |