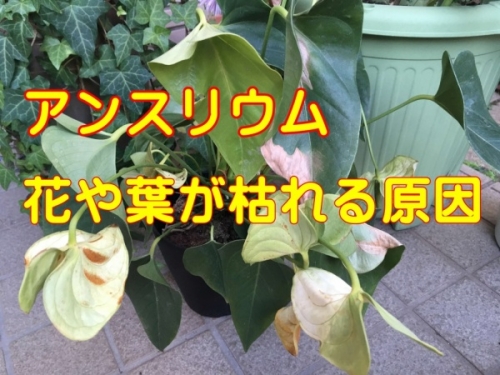

アンスリウムの花や葉が枯れる原因と対処法

赤や緑など特徴的な花が魅力的なサトイモ科の観葉植物であるアンスリウムですが、初心者には少し栽培が難しい植物です。

今回はアンスリウムの花や葉が枯れる原因と、対処方法について紹介します。

※私たちが花と思っている部分は植物学的には仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる「葉」です。

あれ葉っぱなんですね。で、誰が見てもわかる矢じり型をした葉もれっきとした「葉」です。

もくじ(タッチすると移動します)

寒さ・湿度・肥料不足・水のやり過ぎ・夏の直射日光が原因

初心者がアンスリウムを枯らす原因はほぼ以下の5点です。

- 栽培気温が低い

- 湿度不足

- 水のやり過ぎ(加湿)

- 肥料を与えてない

- 葉焼け(直射日光に当たった)

栽培気温が低い

まず、春夏は屋外でほったらかしで栽培してもいいのですが、秋冬になっても屋外に置いておくと寒さで株が弱ります。

枯れてから気付くのでは遅く、東京などの中間地では11月に入る前に室内に入れておかないといけません。

また年間を通して室内で栽培している人の場合、おそらく室温が15℃を下回った時期から葉色が黄色っぽくなってきたり、濃い緑色だったのが色あせてくる、またふちの方から茶色くなってくるなど寒さによる傷みが目立ち始めます。

やはり外出中や就寝時などエアコンの暖房を切ってしまうと室温は15℃を切るためどうしても寒さの影響は受けてしまいます。

湿度不足

おそらく観葉植物を栽培している多くの人は日当たりを考えた置き場所や水やり頻度などに関しては気を配っていると思います。

しかし、栽培に必要な湿度まではあまり考えてないのではないでしょうか。

ポトスやサンスベリアなど湿度を気にしなくても元気に育つ観葉植物が多い中、アンスリウム栽培では湿度を気にする必要があります。

野生のアンスリウムは年間を通して高温多湿な熱帯雨林の樹木に着生しているため、家庭で栽培する場合高温だけでは足らず、湿度が高い環境じゃないと上手に育ちません。

水のやり過ぎ(加湿)

じゃあ、毎日水やりをすれば湿度があがるのでは?と思うかもしれませんが、アンスリウムが自生している場所はシダ植物が自生している場所とは異なり、常にジメジメしているわけではありません。

うっそうとした森の樹木に着生しているためスコールが降ってもずっと根が濡れっぱなしではなく、ミストサウナのような空間湿度が高いイメージです。

そのため毎日水やりをすると吸収できる量が多すぎるため根が傷み始め、腐り、枯死してしまいます。

だから毎日水やりをしてはいけません。

肥料を与えてない

アンスリウムの鉢を買って水だけをあげていませんか?

固形肥料や液体肥料などちゃんと「肥料」を与えているでしょうか?

だいたい購入したときには鉢の中に生産者さんが入れてくれた固形の肥料があるので、成長できるのですが、水やりのたびに肥料成分が流れ出てしまうため、追加で肥料(追肥)をしないと栄養分が不足して、枯れる要因になります。

やはり人間も水だけでは健康な体は維持できません。食事を取ることで栄養を摂取しエネルギー生み出すことができます。

植物も同じように肥料がないとだんだんと弱ることを覚えておいてください。

葉焼け(直射日光に当たった)

これは真夏に南向きのカーテンのない窓辺で栽培したり、あるいは玄関前など照り返しの強いアスファルトの上に置いていたため、葉が焼けることで枯れてしまう現象です。

ただ、この場合に関していうと早めに気付けば株自体は枯れることは少なく、花や葉が枯れるだけで済みます。

真夏に水一滴もやらず放置していれば株も枯れますが。。

対処法

では、アンスリウムが枯れる原因がわかったところで今度は対処方法について紹介します。

秋冬は室内で15℃以上で栽培

アンスリウムの栽培適温は15℃以上です。20℃以上あればもっと良いです!

先程、アンスリウムは寒さに弱いという話をしましたが、栽培適温は15℃以上です。特に秋冬は必ず室内、温室などに入れて下さい。

温室と言ってもビニールだけの温室ではだめです。温度が15℃以上を保てないと意味がありません。

もちろん20℃以上あればもっと良いです。

暖房をつけるとだいたい室温は24℃~27℃くらいだと思いますがアンスリウムにとっては快適な温度です。

加湿器OR霧吹きをかける

アンスリウム栽培に必要な湿度は50~60%です。

鉢のそばに加湿器を置いたり、霧吹きをスプレーして湿度を保ってください。

霧吹きをすることで湿度を保てるだけでなく、乾燥によって発生するハダニ被害や汚れ防止もカバーすることが可能です。

できれば適当にやるのではなく温度計、湿度計をそばにおいて計測して下さい。

部屋が寒いのに霧吹きだけしていても枯れますので。

水やり方法とタイミングは株全体の様子を観察して習得する

多湿にするのと毎日水やりをするのは違います。

アンスリウムの鉢の植え込み材料は水苔や苔がむした土、水耕栽培用土に近いものなど水やりをした際に多湿になるけど乾きやすい用土が使われています。

なぜかと言えば自生地での生育環境を再現できるからです。

ですので水やりの方法としてまず、毎日水やりをしてはいけません。

株の状態をよく観察し、葉がややしなっと全体的に外側に広がってきたら水が足りなくなり始めています。

水やりのタイミングは毎日植物を観察することでわかってきます。

毎日とか3日に1回など機械的に決めてしまうとたいがい枯れますので注意して下さい。

冬場は生育速度が遅くなるため、特に水やり頻度は少なくします。

定期的に肥料を与える

固形肥料でも液体肥料でも良いのですが、チッ素(N)・リン酸(P)カリ(K)の3要素の割合でチッ素成分が高い観葉植物用の肥料を定期的に与え続けてください。

与えるタイミングはパッケージの裏側に書いてあるのでお買い求めになった肥料に従ってください。

肥料は多ければいいわけではなく、適量が大事です。

肥料を与え過ぎると「肥料焼け」といって根が傷むことで障害が出ますので守って下さいね。

アンスリウムの花(植物学的には仏炎苞(ぶつえんほう)という葉)を咲かせるためにも肥料は必要です。

真夏は直射日光に当てない

直射日光に当てると葉が焼けます。

葉が直射日光に当たることで葉が焼けて枯れる「葉焼け」を避けるのは簡単です。

置き場所をレースのカーテン越しや屋外なら直射日光の当たらない場所に置いてください。

まとめ

最後に枯れる原因と対処方法を合わせてまとめておきます。

- 栽培気温が低い → 秋冬は室内で15℃以上で栽培

- 湿度不足 → 加湿器OR霧吹きをかける

- 水のやり過ぎ(加湿)→ 水やり方法とタイミングは株全体の様子を観察して習得する

- 肥料を与えてない → 定期的に肥料を与える

- 葉焼け(直射日光に当たった)→ 真夏は直射日光に当てない

番外編 生理障害・元々の株質や寿命で枯れることもある

枯れる原因には上記で挙げた5つの他にも、植え替えをしていなかったことで根詰まりを起こし、水分や栄養分を吸収できず成長障害を起こすなんてこともありますし、

場所が店頭からあなたの自宅に移動したことで環境が変わり、葉が少し黄色くなったりする生理障害があります。

これは環境に適応するために起こり、ウンベラータなどはよくあるのですが、でアンスリウムの場合はそれほど心配する必要ありません。

次に元々の株質があまりよくなかった場合、土にカビが生えていることで病気が発生したり、株が弱かったことで元気に成長せず枯れやすいケースもあります。

そして、花も年中咲いていて、数年うまく栽培できていたのに急に枯れるケースもあります。

それは株の寿命が関係します。やはり観葉植物は多年草といえども寿命があるため、株分けなどをして更新していく必要があります。

ただ、株の寿命による枯死はあったとしても5年、10年などそれくらい長期的な話の中で起こることなので、初心者がアンスリウムを枯らす場合は今回ご紹介した5つの原因に注目して下さい。

また、アンスリウムの花が咲かない理由も温度と湿度不足が大きく関係しています。

トマト栽培特集!

イチゴの月別!栽培方法

| 10月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| | 11月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |

| 12月1月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 冬のイチゴの育て方! 2月の時期の作業と栽培方法 | |

| 3月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 4月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| | 5月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 |

| 6月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 7月8月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |

| 9月のイチゴの育て方! 栽培管理と作業 | |